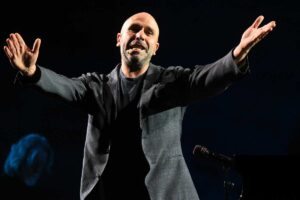

Filippo De Pisis: dalla sua infanzia a Ferrara all’influenza di Tiziano e Tintoretto, un viaggio nell’arte italiana.

Luigi Filippo Tiburtelli, in arte Filippo De Pisis, nasce a Ferrara l’11 maggio 1896.

Come i suoi fratelli, il futuro pittore non frequenta la scuola pubblica, ma studia a casa con un precettore e, attorno al 1904, comincia a disegnare sotto la guida del professor Odoardo Domenichini.

Si interessa anche alla botanica, alla storia dell’arte e alla letteratura; molte di queste esperienze, in particolare quella letteraria, riaffiorano e tornano utili nel suo lavoro pittorico.

Chiamato a Venezia per la visita militare, esegue qualche schizzo dei compagni di camerata, viene riformato, ma durante il soggiorno studia Tiziano, Tintoretto e Tiepolo, mentre copia nei musei e in raccolte private quadri antichi.

In questo periodo si impegna in un esperimento di poesia futurista, Il bandone, e a Bologna, dove si è trasferito per frequentare l’Università, entra nell’ambiente culturale della città.

Si lega di amicizia col critico Giuseppe Raimondi, conosce Giovanni Cavicchioli, Umberto Saba, Giuseppe Ravegnani, Marino Moretti e Alfredo Panzini, e tiene rapporti epistolari con Giorgio De Chirico, il fratello Alberto Savinio, Tristan Tzara e Ardengo Soffici.

Laureatosi in lettere, insegna per qualche tempo, poi, nel 1920, si trasferisce a Roma dove si dedica alla pittura.

Frequenta l’ambiente di Valori Plastici e stringe rapporti di amicizia con il pittore Armando Spadini.

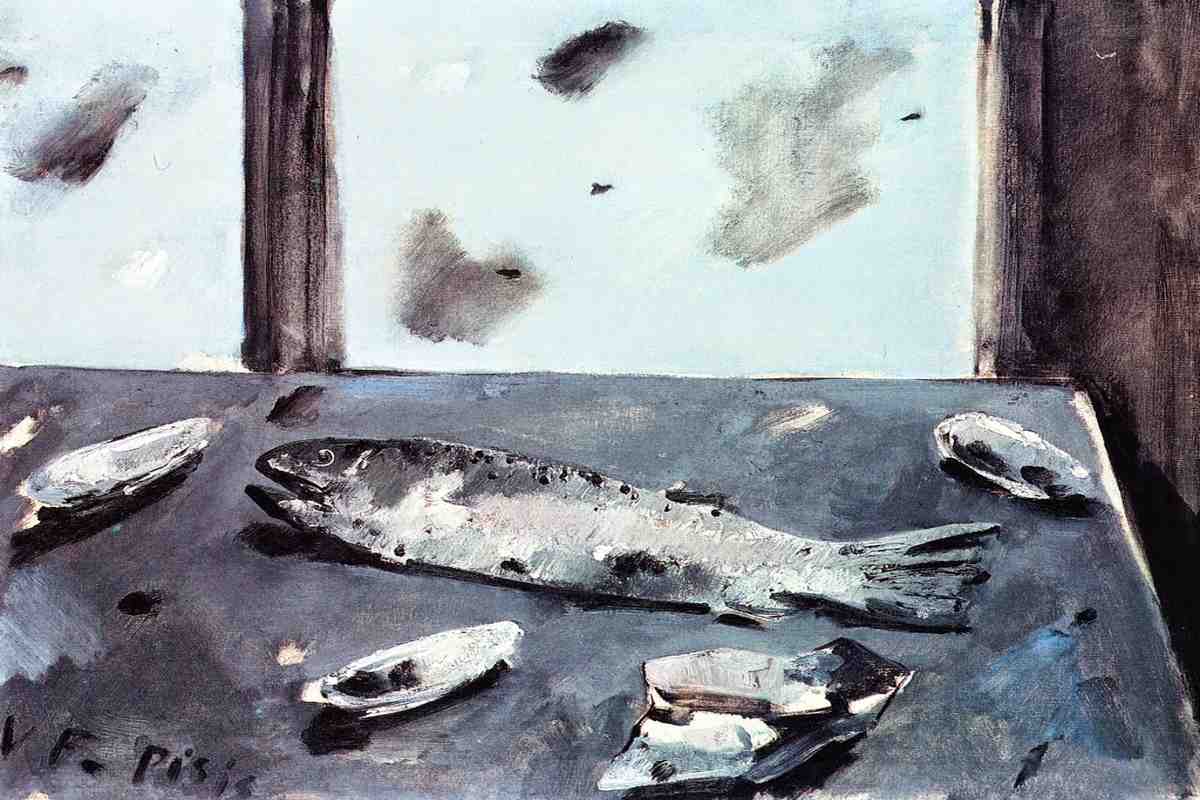

In questo periodo lavora alla definizione di un proprio linguaggio figurativo e inizia a elaborare le sue caratteristiche nature morte, accostando in forme evocative oggetti eterogenei tenuti insieme da una fattura leggera e sensuale, piena del silenzio sospeso della Pittura Metafisica.

Esiti interessanti di quel periodo non mancano, ma è a Parigi, dove si trasferisce nel 1925, che — anche grazie allo studio dei grandi ottocentisti francesi e dei contemporanei — raggiunge la piena padronanza dei suoi mezzi, avviando uno dei più straordinari itinerari della pittura del Novecento e acquisendo una solida fama anche come poeta.

Il suo pennello diventa una sorta di sismografo capace di registrare con inimitabile immediatezza ciò che accade nell’attimo dell’incontro tra la sensibilità dell’artista e l’emozione provocata dalle cose, anche le più umili: una semplice penna d’oca a terra o una conchiglia abbandonata su una spiaggia.

Tra il 1924 e il 1927 realizza le nature morte marine, dove la lezione di Édouard Manet è visibile nella scelta della tavolozza, nell’uso delle lacche rosse immerse nella dolcezza delle terre gialle o bruciate, negli accordi sui complementari giallo-oro e blu di Prussia e nell’infinita scala dei verdi accordata coi rossi.

Paesaggi, nature morte, frutti, fiori, animali e uomini sono tratteggiati sulle sue tele con pennellate lievi, vibranti, luminose: fragili in apparenza, ma solide come fil di ferro.

Agli inizi Filippo De Pisis interpreta con effervescenza la pittura di De Chirico e Carlo Carrà; in seguito la sua vena pittorica si riduce alle linee essenziali:

“Sulla tela dalla lievissima imprimitura si espandono le pennellate a furia, larghe, non grasse di colore, intense nella materia, scorrevoli, asciutte e solo a tratti raggrumate in una sosta più densa, come i nodi in una canna di bambù” (Raimondi).

Le sue opere, esposte in tutta Europa e accolte nelle più importanti Gallerie e Rassegne d’Arte, raggiunsero il massimo successo alla Biennale di Venezia del 1948 e a quella del 1954.

De Pisis muore a Milano nel 1956, ma gli ultimi dieci anni della sua vita furono segnati da precarie condizioni di salute a causa di problemi nervosi.

Il Museo d’Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara ha riservato un’ampia sezione all’opera di Filippo De Pisis: dalla giovinezza ferrarese al periodo romano, dal soggiorno parigino — segnato dalla personalissima rivisitazione della pittura metafisica e dalla successiva maturazione della stenografia pittorica con la quale il pittore traduce sulla tela l’emozione di un paesaggio o di un interno — fino alla sintassi figurativa ridotta all’essenziale.